几十年来光合作用的未解之谜终于被破解

作者: aeks | 发布时间: 2025-10-13 16:09 | 更新时间: 2025-10-13 16:09

他们的研究揭示了为何对能量转移至关重要的电子初始运动仅通过关键蛋白-色素结构的一侧发生。这项成果发表于《美国国家科学院院刊》。

光合作用是一系列电子在多个色素分子间传递的反应。尽管已研究数十年,但由于涉及众多复杂组分、运作速度极快且不同物种间存在细微差异,其过程仍难以完全解释。深入理解这些步骤有助于科学家开发高效人工系统,例如模拟自然设计的人造叶片和太阳能燃料技术。

在大多数进行光合作用的生命形式中,该过程始于一种名为光系统II(PSII)的蛋白-色素复合物。这种复合物捕获阳光、分解水分子,释放氧气并将电子传递给能量转移链中的其他分子。

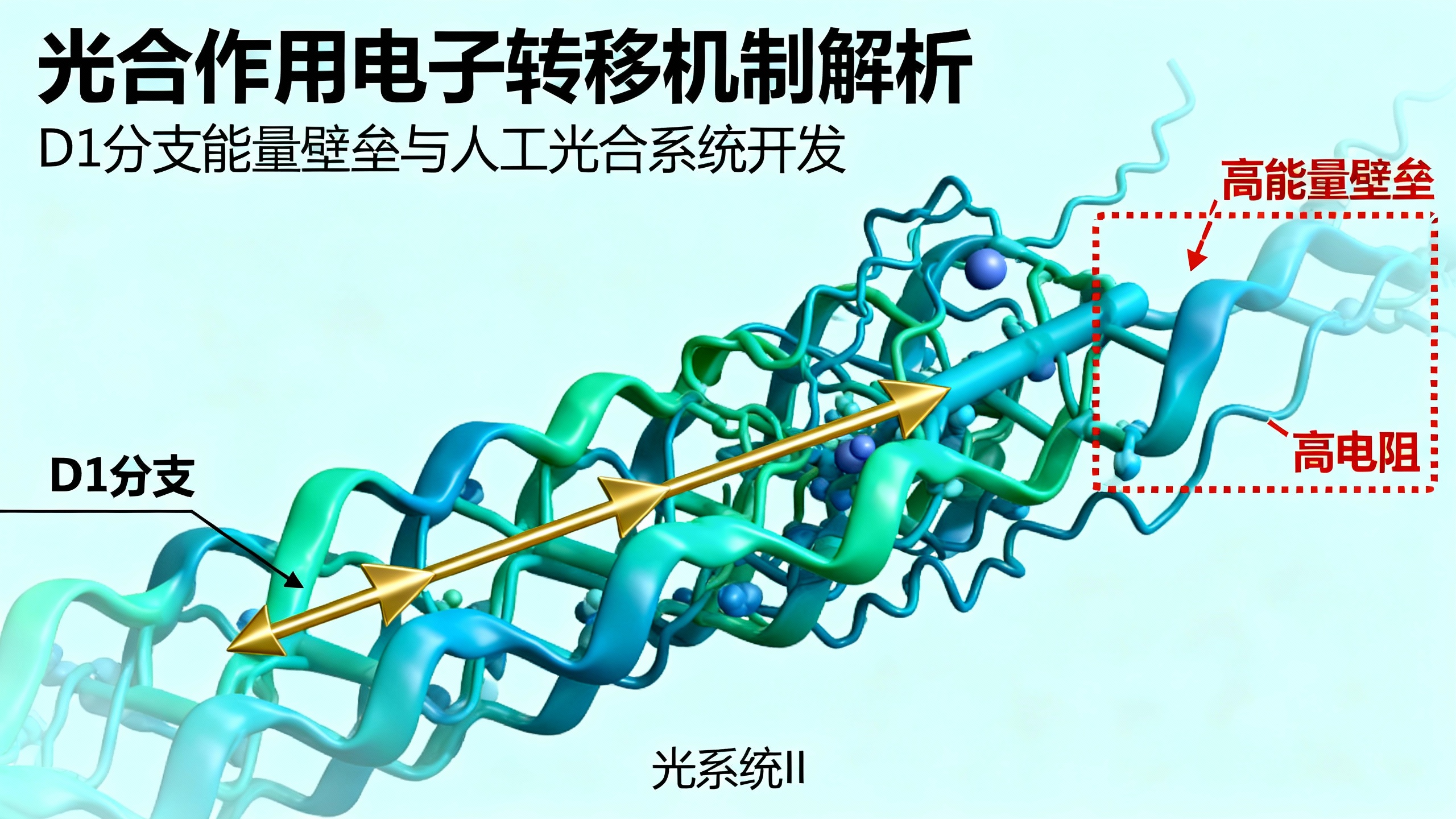

PSII包含两个近乎相同的分支(D1和D2),周围有四个叶绿素分子和两个名为脱镁叶绿素的相关色素。它们呈对称排列,并与名为质体醌的电子载体相连。理论上,电子应沿两条分支从叶绿素传递到脱镁叶绿素,再到质体醌。

然而,实验始终显示电子仅通过D1分支移动——这一发现多年来令科学家困惑不已。“尽管PSII中D1和D2蛋白分支结构对称,但只有D1分支具有功能活性。”该研究第一作者、印度科学理工学院(IISc)物理系博士生阿迪蒂亚·库马尔·曼达尔解释道。

为探究这种不平衡,研究团队结合分子动力学模拟、量子力学分析和马库斯理论(一种描述电子转移的诺贝尔奖获奖模型),绘制了两条路径的能量模式。“我们逐步评估了D1和D2分支的电子转移效率。”物理系博士生、作者之一舒巴姆·巴塞拉表示。

团队发现D2分支存在更高的能量壁垒,使电子传递在能量上不利。具体而言,D2中脱镁叶绿素到质体醌的电子转移所需活化能是D1的两倍——这一壁垒电子似乎无法逾越,从而阻止能量向前流动。

研究人员还模拟了两条分支的电流-电压特性,发现D2中电子移动的电阻比D1高两个数量级。

研究人员认为,电子流动的不对称性还可能受PSII周围蛋白质环境的细微差异以及色素嵌入方式的影响。例如,D1中的叶绿素色素激发态能量低于D2对应色素,这表明D1色素更有可能吸引和转移电子。

他们还提出,调整部分组分可增强或重新规划PSII中的电子流。例如,交换D2中的叶绿素和脱镁叶绿素可能克服电子阻滞,因为叶绿素所需活化能低于脱镁叶绿素。

“我们的研究为理解自然光合作用迈出了重要一步。”物理系教授、通讯作者之一普拉巴尔·K·迈蒂说,“这些发现可能有助于设计能将太阳能转化为化学燃料的高效人工光合系统,为创新且可持续的可再生能源解决方案做出贡献。”

“这是不同层面理论的完美结合,解决了一个长期存在的问题,达到了新的理解水平,但仍留下了有待挑战的谜团。”加州理工学院教授、通讯作者之一比尔·戈达德评价道。