用二维材料中的声波传递实现高效模拟信号处理

作者: aeks | 发布时间: 2025-10-10 00:24 | 更新时间: 2025-10-10 00:24

学科分类: 信息与通信工程 控制科学与工程 电子科学与技术 计算机科学与技术

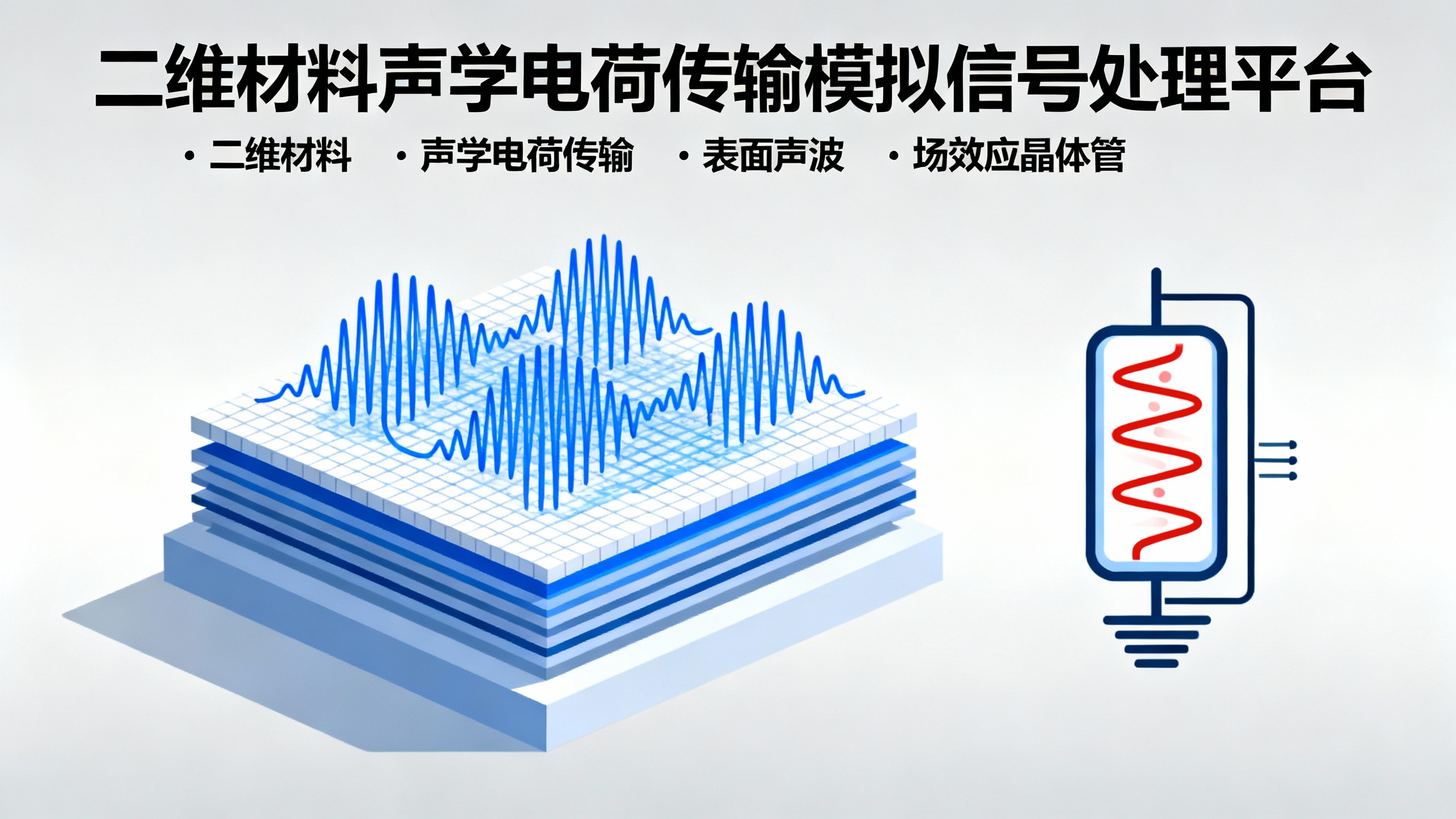

在现代无线通信和传感技术中,小型化、低损耗的模拟信号处理至关重要。最近,一项发表于《科学进展》的研究提出了一种基于二维材料中声学电荷传输(2D-ACT)的全新平台,首次实现了对直流(dc)和交流(ac)模拟信号的综合处理,突破了以往该类设备仅限于直流操作的局限。

该平台的核心是将二硒化钨(WSe2)制成的场效应晶体管(FET)与表面声波(SAW)器件集成在一起。表面声波是一种在材料表面传播的机械波,能产生移动的电势阱,从而捕获并运输电荷载流子。由于其波长比同频率电磁波短得多,非常适合用于微型化器件。研究人员利用氮化硼(h-BN)作为绝缘层,石墨烯作为背栅电极,构建了高质量的WSe2晶体管,并将其置于两个叉指换能器(IDT)之间,用以激发和检测声波。

实验表明,通过调节栅极电压,可以控制晶体管中主导的载流子类型(电子或空穴),从而产生正或负的直流声电流。更重要的是,该平台能实时响应交流信号。研究人员首次在二维ACT器件中观测到了交流声电流的动态行为:当声波经过时,电荷被周期性地注入不同电极,产生正负交替的电压信号。这一发现揭示了此前测量到的直流声电流实际上是短时间内注入电荷的积分结果,深化了人们对声电效应机制的理解。

此外,该平台还实现了模拟信号的加法与减法运算。通过从两端输入两列相向传播的声波,形成驻波。调节这两列波的相位差和强度,就能控制驻波的波峰和波谷位置。当两列波同相时,信号叠加增强,实现“加法”;反相时则相互抵消,实现“减法”。这种基于物理波干涉的计算方式,为未来非传统计算提供了新思路。

该平台在处理高频连续信号和脉冲信号时表现出良好的线性范围和开关特性,开关比高达10^4。其优异性能得益于精心设计的器件结构,特别是晶体管沟道长度约为声波波长的一半,使得电荷能实时响应快速变化的声电场,避免了信号失真。

这项研究不仅开发出一种功能更全面的声电集成器件,也为未来微型化、低功耗、多功能的芯片级系统开辟了道路。它在下一代无线通信、高精度传感器以及新型模拟计算领域具有广阔应用前景。