多巴胺与多动症之间的关系揭秘

作者: aeks | 发布时间: 2026-02-14 00:06 | 更新时间: 2026-02-14 00:06

几年前,挪威卑尔根大学的神经科学家扬·哈维克(Jan Haavik)参加了一个研究小组的例行会议,该小组将研究注意缺陷多动障碍(ADHD)的科学家与患者联系起来。他回忆,有位ADHD患者对他说:“众所周知,我们ADHD患者的多巴胺水平很低。”哈维克对此感到惊讶,因为科学数据并未表明神经递质多巴胺水平低与ADHD之间存在明确关联。但“低多巴胺是ADHD的直接病因”这一观点是常见的误解,在社交媒体甚至有关该病症的通俗书籍中都被放大了。哈维克和其他研究人员表示,事实是ADHD的成因比大脑中一种化学信号的简单缺乏更加多样和复杂[1]。

多巴胺水平与ADHD的关联最早出现在20世纪60年代,当时研究人员发现某些兴奋剂能缓解多动或注意力不集中的症状。加州大学欧文分校的儿科研究员詹姆斯·斯旺森(James Swanson)说,像哌甲酯(利他林)和安非他明(阿得拉)这类药物能提高大脑中多巴胺和其他化学物质的水平,它们的有效性催生了“ADHD是多巴胺缺乏导致”的观点。但他指出,这一定义仅基于药物的作用机制,而非多巴胺在导致ADHD症状中作用的直接证据:“药物能纠正症状,因此人们假设患者存在神经递质缺乏。”

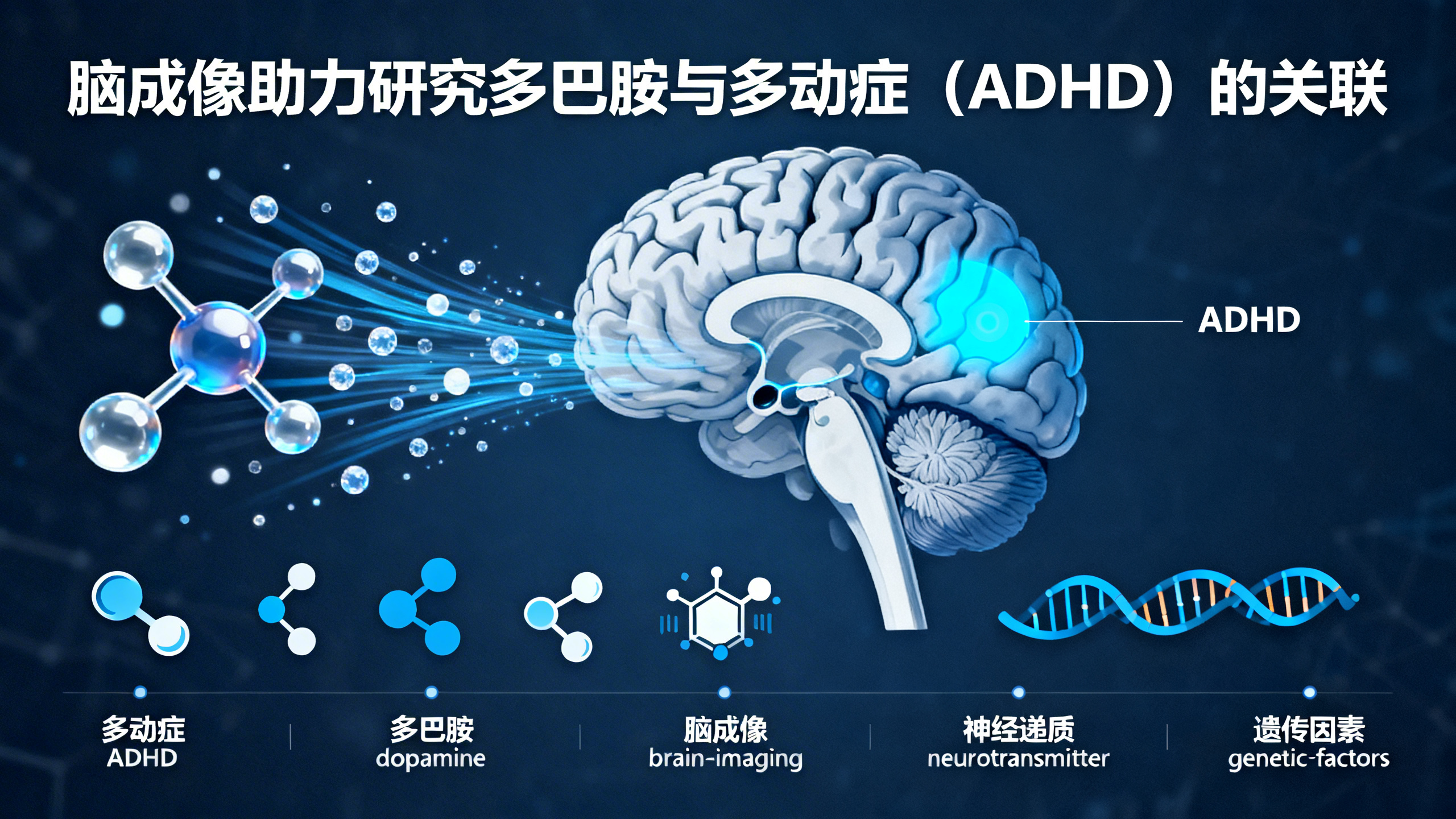

兴奋剂治疗的有效性促使研究人员利用脑成像、遗传学和ADHD实验模型来探究多巴胺在该病症中的作用。多年来,这些证据逐渐形成了一个通常被称为“多巴胺假说”的框架,该假说认为多巴胺失调与ADHD存在某种关联。但挪威卑尔根大学的心理学家海莉·麦克唐纳(Hayley MacDonald)表示,这种失调具体是什么,以及它如何导致ADHD患者出现症状,目前仍不确定。

有证据表明,ADHD是一种复杂的病症,不能简单定义为单一神经递质的缺乏。但研究人员已经证明,异常的多巴胺信号传导可能导致ADHD,血清素等其他神经递质也可能参与其中。

这些进展最终可能加深对ADHD的理解,并为改进治疗铺平道路。仅在美国,就有约650万儿童和1550万成人被诊断患有ADHD。然而,兴奋剂并非对所有患者都同样有效:有些人没有持久的获益,还有些人则受副作用困扰。纽约州锡拉丘兹市上州医科大学的心理学家兼神经科学家斯蒂芬·法拉奥内(Stephen Faraone)说,认识到ADHD“不仅仅是多巴胺的问题”是迈向更好护理方法的第一步。他补充道,如果研究人员能确定生物学机制,“我们或许能找到更好的干预靶点”。

早期证据:直到20世纪50年代,多巴胺还被认为只是去甲肾上腺素(另一种结构相似的神经递质)的前体。后来研究人员发现,多巴胺本身具有深远影响。耗尽啮齿动物的多巴胺会使它们失去肢体控制能力,而可卡因等药物会显著提高大脑某些部位的多巴胺水平,这种激增可能导致成瘾。

自20世纪60年代以来,哌甲酯就被用于缓解后来被称为ADHD的症状。但直到大约50年后,研究人员才通过脑成像技术证实,治疗剂量的哌甲酯会显著提高纹状体(对这种化学信号特别敏感的脑区)中的多巴胺水平。

一系列人体脑成像研究也揭示了哌甲酯等兴奋剂的作用机制。通常,多巴胺和去甲肾上腺素等神经递质储存在神经元中,需要时才释放。神经元将多巴胺释放到突触中,在这里它可以与相邻神经元上的多巴胺受体结合以传递信息。信息传递完成后,被称为多巴胺转运体的蛋白质会将神经递质清除(见“多巴胺与ADHD的关联”)。

21世纪初,研究人员发现治疗ADHD的兴奋剂似乎通过触发额叶皮层(与ADHD密切相关且与纹状体直接相连的脑区)释放多巴胺和去甲肾上腺素来发挥作用。另一种名为阿托莫西汀的药物能阻止神经元重吸收去甲肾上腺素,也有类似效果。

法拉奥内解释说,这些药物阻止多巴胺转运体清除多巴胺分子,从而有效提高突触中的多巴胺水平。安非他明还会触发反向转运过程,使转运体将多巴胺泵入突触而非清除,进一步提高突触连接处的神经递质水平。

了解到用于治疗ADHD的药物以多巴胺相关通路为靶点后,研究人员开始寻找该病症的遗传基础。遗传数据证实了多巴胺与ADHD的关联。例如,多项研究发现,多巴胺转运体基因DAT1、多巴胺受体基因DRD4和DRD5,以及编码血清素转运体(5HTT)和受体(HTR1B)的基因变异可能与ADHD症状有关。在2014年的一项荟萃分析中,法拉奥内及其同事发现,在成人脑成像研究中,多巴胺转运体基因SLC6A3的一种变异与多巴胺转运体活性增加存在相关性[2]。这些遗传差异可能改变控制突触中神经递质水平的蛋白质活性,从而导致可能构成ADHD基础的差异。

细微影响:总体而言,数据表明ADHD的可能成因并非大脑中多巴胺的整体缺乏,而是突触中多巴胺的特异性不足。脑成像和遗传学研究揭示了这种突触失调如何与注意力不集中或多动相关联。

2007年,美国国家药物滥用研究所的研究精神病学家诺拉·沃尔科夫(Nora Volkow)及其同事比较了从未接受过治疗的成年ADHD患者与非ADHD人群大脑中的多巴胺转运体水平。他们发现,与对照组相比,ADHD患者的多巴胺转运体水平较低,主要集中在两个脑区:左侧尾状核和左侧伏隔核[3]。这一发现表明,至少在某些情况下和某些脑区,ADHD患者的多巴胺水平并不总是较低。他们还发现,多巴胺转运体水平并不能完全解释患者的症状:即使两组的转运体水平相同,ADHD患者的注意力不集中评分仍是对照组的五倍。

随着研究的深入,他们发现多巴胺的作用不仅限于与注意力相关的通路。相反,这种神经递质在驱动完成任务的动机方面起着关键作用。斯旺森说,这表明ADHD并非“仅仅是注意力缺陷障碍”,至少部分是由多巴胺对大脑中与动机相关通路的影响引起的。

加州大学旧金山分校的神经学家约书亚·伯克(Joshua Berke)说,多巴胺在某些脑结构(包括尾状核)中的作用与决定参与某项任务、将其视为有价值,还是脱离任务去做其他事情密切相关。“如果事情对你没有吸引力和兴奋性,那么坐着继续做就需要努力和意志力。”

除了动机,多巴胺在大脑发育早期也可能发挥重要作用。大规模全基因组分析表明,遗传差异可能导致生命早期多巴胺信号的变化。这些不同的信号可能导致大脑回路的细微改变,进而引发ADHD。

在2023年的一项研究中,法拉奥内及其同事分析了近3.9万名ADHD患者和超过18万名对照者的全基因组数据。研究人员确定了基因组中27个与ADHD遗传风险相关的区域,这些区域对中脑的多巴胺信号传导很重要。这27个基因位点与76个基因相关,其中许多基因在大脑早期发育过程中表达[4]。

对这些基因影响的生物学通路进行研究后,法拉奥内表示,发现了“多巴胺以及这些通路在生命早期构建大脑连接方面的证据”。“这些变异导致的连接差异很可能是我们在多巴胺、去甲肾上腺素和血清素神经传递中看到的问题的原因之一。”

下一步:要准确理解这些信号通路的细微差异如何导致ADHD症状,还需要更广泛的研究。伯克说:“问题之一是,我们在人类中实时研究多巴胺变化和演变的能力非常有限。如果你无法在适当的空间和时间尺度上观察到它的变化,就很难对不同情况下(包括ADHD)发生的变化提出可验证的观点。”

哈维克解释说,脑成像研究成本高昂,因此研究对象群体较小。因此,不同研究小组之间的数据重现被证明具有挑战性。“他们可能使用不同的示踪剂,并试图靶向多巴胺信号传导的略有不同的部分。”

伯克补充说,大脑不同部位对多巴胺信号的调节方式不同。例如,在纹状体中,多巴胺被多巴胺转运体迅速吸回细胞,而在其他区域,多巴胺则被消化酶分解。由于ADHD药物似乎作用于转运体,因此在酶活性较高的区域,这些药物可能效果较差。法拉奥内补充说,需要结合神经影像学、遗传学和脑活动测量的进一步研究,以了解多巴胺转运体在特定脑区的确切作用。

澄清这些细节可能会带来更好的病症治疗方法。尽管哌甲酯等兴奋剂已使数百万人受益,但许多人仍经历严重的副作用,或发现药物效果不如预期。

麦克唐纳说,通俗媒体将ADHD描述为多巴胺缺乏的情况很常见,但这可能导致对该病症的过度简化甚至有害的看法。“这可能会传递出‘低就是不好,多就是好,越多越好’的信息。”

多巴胺显然在ADHD背后的神经功能异常中发挥作用。但研究人员才刚刚开始揭示这种重要的神经分子与该病症之间复杂的生物学机制——法拉奥内说,这种理解可能指向更有效的疗法。“我们才刚刚开始了解它。”