2型糖尿病患者胰岛细胞功能恢复:基因研究揭示治疗新方法

作者: aeks | 发布时间: 2025-10-11 19:07 | 更新时间: 2025-10-11 19:07

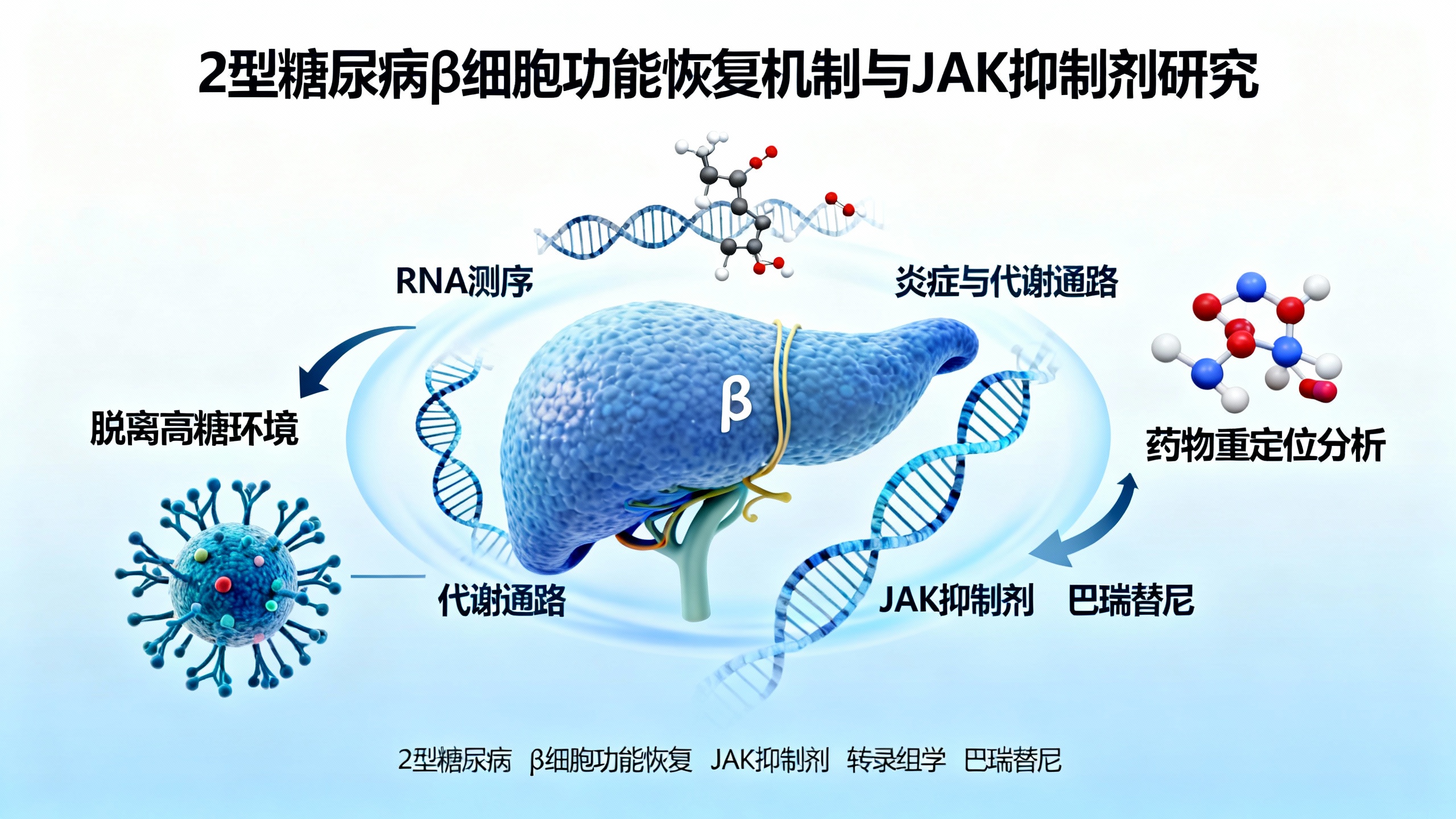

2型糖尿病通常被认为是一种持续进展的疾病,主要由遗传和环境因素共同导致胰岛β细胞功能受损。然而,近年来发现,部分患者在接受极低热量饮食、减肥手术或药物治疗后,糖尿病症状可以缓解,这往往伴随着β细胞功能的部分恢复。这引发了一个关键问题:β细胞的功能损伤是否可逆?如果可以,其背后的分子机制是什么?能否找到新的药物靶点来促进这种恢复?本研究正是围绕这些问题展开。

研究人员收集了来自15名非糖尿病者和21名2型糖尿病患者的胰岛组织。在实验室中,他们将这些胰岛置于正常的葡萄糖浓度(5.5 mM)下培养3天,模拟一个“健康”的微环境,以观察β细胞功能是否能自行恢复。实验的核心指标是“胰岛素刺激指数”(ISI),即高糖刺激下的胰岛素分泌量与基础胰岛素分泌量的比值,它直接反映了β细胞对葡萄糖的敏感性。

结果显示,在21份糖尿病患者的胰岛样本中,有13份(约60%)的ISI在培养后显著提高,被称为“改善组”;其余8份则没有明显变化,被称为“非改善组”。这意味着,在脱离了体内长期的高糖、高脂等有害环境后,大多数2型糖尿病患者的β细胞具备一定的自我修复能力,展现出惊人的功能可塑性和韧性。这种改善主要表现为在低糖时胰岛素分泌稳定,而在高糖时分泌量增加,这是正常β细胞应有的反应模式。

为了揭示功能恢复背后的分子密码,研究人员对“改善组”和“非改善组”的胰岛进行了RNA测序,全面分析了基因表达的变化。他们发现,“改善组”胰岛中有438个基因的表达发生了显著改变,其中许多基因与β细胞自身的功能和结构有关,例如参与能量代谢(PPARGC1A)、离子运输和激素分泌(SYT8)的基因表达上调;同时,与炎症反应相关的基因(如IL13RA2, FGF2)则表达下调。这表明,功能的恢复伴随着细胞从一种“应激、发炎”状态向更健康的“功能化”状态转变。

更重要的是,研究人员将这些基因表达特征输入到名为“Connectivity Map”和“iLINCs”的大型数据库中进行比对。这些数据库收录了成千上万种化学药物或基因操作对人类细胞基因表达的影响。通过这种“反向搜索”,他们能够找出哪些已知的药物或基因干预手段,可以模拟出与“改善组”胰岛相同的有益基因表达模式。分析结果出人意料地指向了“JAK抑制剂”——一类常用于治疗类风湿关节炎等自身免疫性疾病的抗炎药。

为了验证这一预测,研究人员选择了JAK抑制剂“巴瑞替尼”进行测试。首先,在大鼠的β细胞系中,巴瑞替尼不仅能保护细胞免受高糖、高脂或炎症因子的伤害,还能增强其胰岛素分泌能力。随后,在来自6名2型糖尿病患者的胰岛上进行实验,经过72小时的巴瑞替尼处理,这些胰岛的ISI平均提升了约30%,而对健康胰岛则没有影响,这说明该药物具有选择性地修复病变β细胞的潜力。进一步的动物实验也证实了这一点:在患有严重2型糖尿病的db/db小鼠身上,连续4周使用巴瑞替尼,虽然未能降低血糖,但显著减缓了胰岛素分泌能力的衰退速度,使小鼠体内的胰岛素水平维持在更高水平。

研究还发现,2型糖尿病患者的β细胞本身就存在轻微的“干扰素(IFN)信号”激活,这是一种与慢性低度炎症相关的通路。而JAK抑制剂恰恰能阻断这一通路,这可能是其发挥作用的机制之一。此外,研究还预测了其他潜在靶点,如PIM1和CPD基因,它们的表达水平与胰岛素分泌呈负相关,未来也可能成为新药开发的方向。

总而言之,这项研究首次在大量人类样本上证明,2型糖尿病并非不可逆转。相当一部分患者的β细胞功能在适宜条件下可以恢复,这为糖尿病的“缓解”甚至“治愈”提供了理论基础。更重要的是,研究通过先进的生物信息学方法,从海量数据中精准挖掘出了潜在的治疗药物和靶点,特别是重新利用已有抗炎药巴瑞替尼的可能性,为开发全新的糖尿病疗法开辟了令人振奋的道路。尽管临床应用还需更多研究,但这一发现无疑为全球数亿糖尿病患者带来了新的希望。