用微型芯片培育出带血管和免疫细胞的迷你人造眼球

作者: aeks | 发布时间: 2025-10-11 10:47 | 更新时间: 2025-10-11 10:47

视网膜是眼睛中负责感光的重要组织,其健康依赖于复杂的血管网络和免疫细胞的支持。为了更好地研究人类视网膜的发育和疾病,科学家们开发了“视网膜类器官”——一种在实验室中由干细胞培育出的、结构和功能上模拟真实视网膜的小型三维组织。然而,传统的视网膜类器官缺乏血管和关键的免疫细胞——微胶质细胞(MGs),这限制了它们在研究血管性眼病(如糖尿病视网膜病变)中的应用。

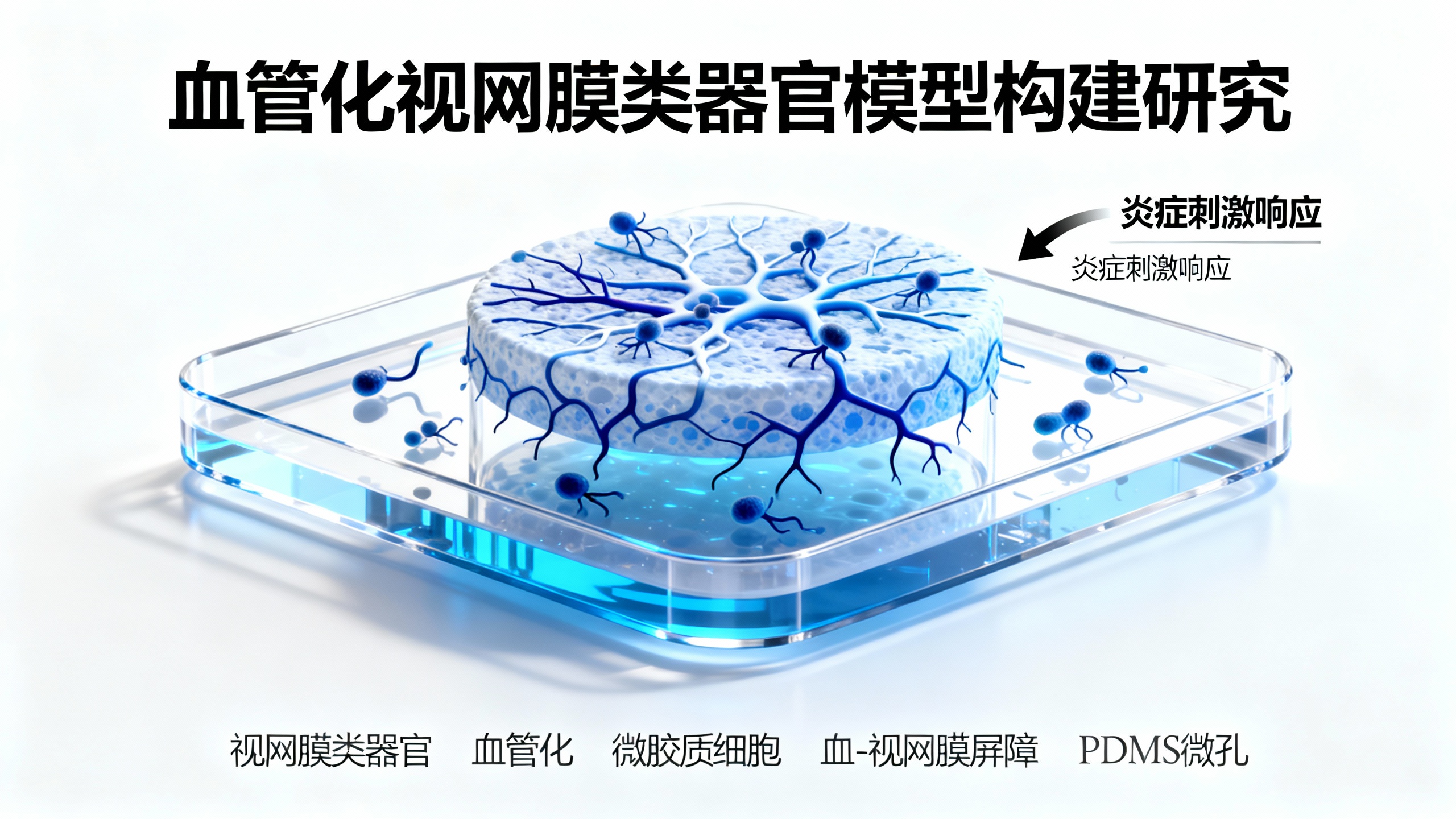

为了解决这一问题,本研究开发了一种新的方法,创建了更接近真实人体视网膜的“血管化视网膜类器官”(vROs)。研究人员首先使用一种名为PDMS的特殊材料制作了一个带有26个V形小凹槽的微型平台。这种设计有助于形成大小均匀的细胞团,减少实验误差。然后,他们分别培育出血管类器官(VOs)和视网膜类器官(ROs)。关键的一步是将这两种类器官在PDMS平台的同一个凹槽中进行共培养,让它们自然融合。

经过30到120天的共培养,研究人员观察到,在融合后的类器官中心出现了管状的血管结构,这是传统视网膜类器官所不具备的。更重要的是,他们发现血管类器官中本身就含有微胶质细胞,这些细胞在融合过程中会迁移到视网膜类器官中并成功整合。这使得新模型不仅有了血管,还拥有了视网膜的“免疫卫士”。

为了验证这个新模型的功能,研究人员进行了多项测试。基因分析显示,血管化类器官中与血管生成和免疫反应相关的基因活性显著增强。当用一种叫LPS的物质(模拟细菌感染)刺激时,这些类器官会产生炎症反应,证明其中的微胶质细胞是“活的”且有功能的。此外,研究人员还发现,这些类器官中的血管表达了紧密连接蛋白claudin-5,而缺少另一种标记物PLVAP,这正是健康血-视网膜屏障的关键特征。这意味着新模型在结构上也模拟了保护视网膜内部环境稳定的天然屏障。

这项研究的意义在于,它首次成功地将血管、微胶质细胞和功能性视网膜神经组织整合在一个模型中。这个高度仿生的“迷你视网膜”为科学家提供了一个前所未有的强大工具。未来,它可以用于更真实地模拟和研究老年性黄斑变性、糖尿病视网膜病变等复杂的眼科疾病,帮助揭示疾病的发病机制。同时,它也是一个理想的药物筛选平台,可以在人体试验前快速测试新药的有效性和安全性。长远来看,这项技术甚至可能为视网膜移植治疗带来新的希望。尽管目前模型还有待进一步优化,例如实现血液流动的灌注培养,但这项突破为再生医学和眼科研究开辟了崭新的道路。