用基因剪刀改造血吸虫病传播蜗牛:重大突破

作者: aeks | 发布时间: 2025-10-10 16:25 | 更新时间: 2025-10-10 16:25

血吸虫病是全球最严重的寄生虫病之一,影响约2.4亿人,主要集中在发展中国家。目前治疗依赖吡喹酮,但该药无法杀灭幼虫且不能防止再感染,也尚无有效疫苗。疾病传播依赖淡水螺作为中间宿主,其中光滑双脐螺(Biomphalaria glabrata)是曼氏血吸虫的主要传播媒介。若能阻断螺体内的寄生虫发育,就有望控制疾病传播。为此,科学家长期希望实现对这类螺的基因改造,但由于其独特的生殖方式——体内受精、胚胎包裹在富含营养液的胶囊中,使得传统基因操作极为困难。

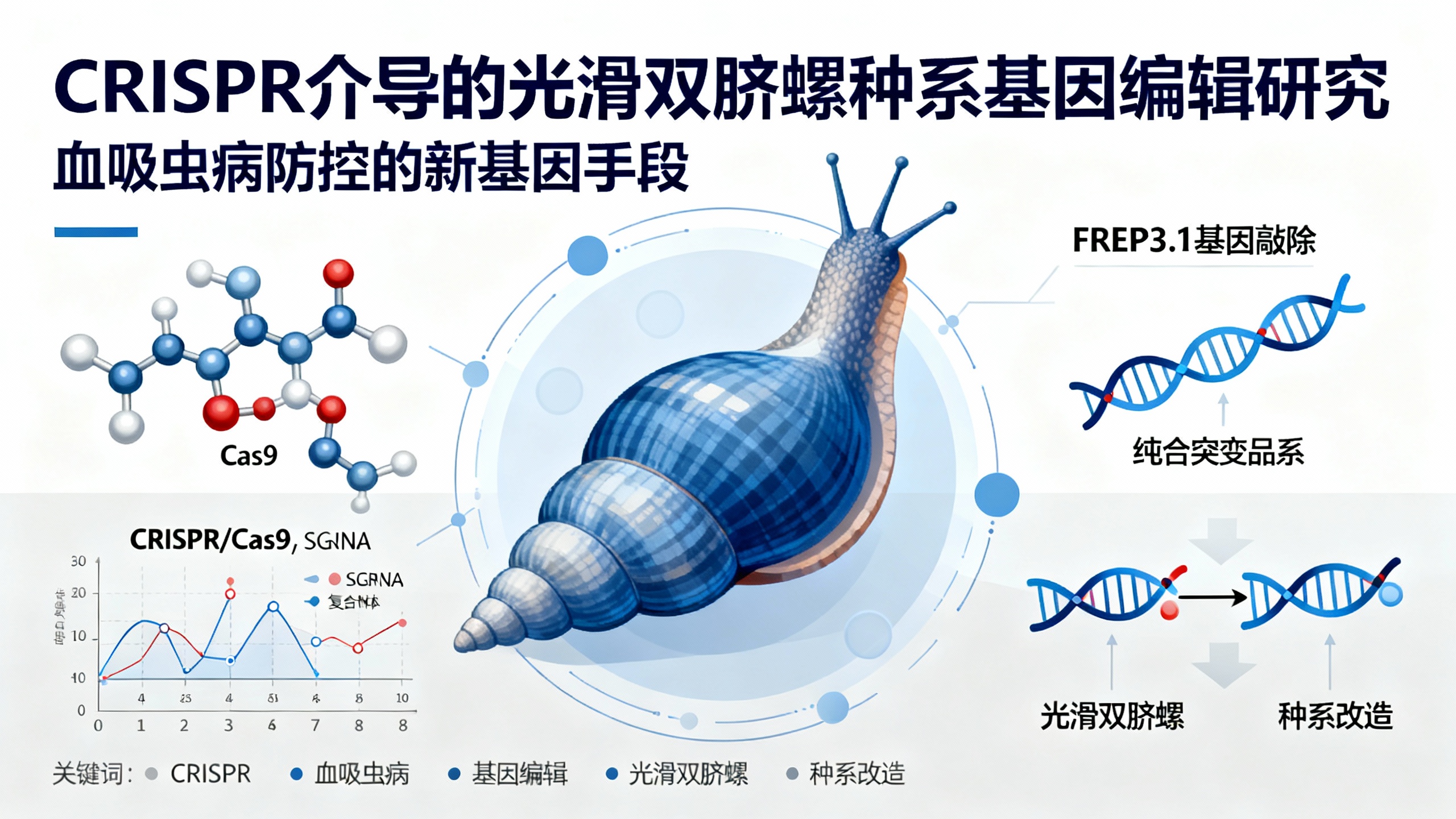

本研究突破性地实现了对光滑双脐螺的种系基因编辑。研究人员采用CRISPR/Cas9技术,将Cas9 mRNA和引导RNA直接显微注射到去胶囊的早期胚胎中,随后在体外成功培养这些脆弱的胚胎至孵化成活体幼螺。这是首次在血吸虫传播螺类中完成从基因编辑到可育个体的全过程。为验证技术有效性,团队靶向了与免疫相关的FREP3.1基因,该基因属于一个多样化的免疫蛋白家族,可能参与抵抗寄生虫感染。

实验结果显示,显微注射后约50%的胚胎成功表达外源基因,体外培养的存活率平均达20%,部分可达75%。通过对后代进行基因检测,研究人员确认获得了多个基因编辑个体,并通过自交培育出两个稳定的FREP3.1纯合突变品系,突变可稳定遗传。然而,在感染实验中,即使FREP3.1基因被敲除,这些螺仍保持对曼氏血吸虫的完全抗性,与野生型一致,而易感品系则全部感染。

这一结果表明,FREP3.1单独缺失不足以改变抗性表型,可能由于该基因家族存在功能冗余或补偿机制。尽管如此,本研究的核心意义在于技术突破:首次在血吸虫传播螺中实现了可遗传的基因编辑。这为今后研究螺类免疫机制提供了强大工具,也为开发基因驱动等新型防控策略铺平道路。相比以往短暂抑制基因表达的RNA干扰技术,CRISPR编辑能实现永久、可遗传的基因失活,更具研究和应用价值。这项成果标志着利用基因技术控制螺媒传染病迈出了关键一步。